|

|

|

| 【た】 |

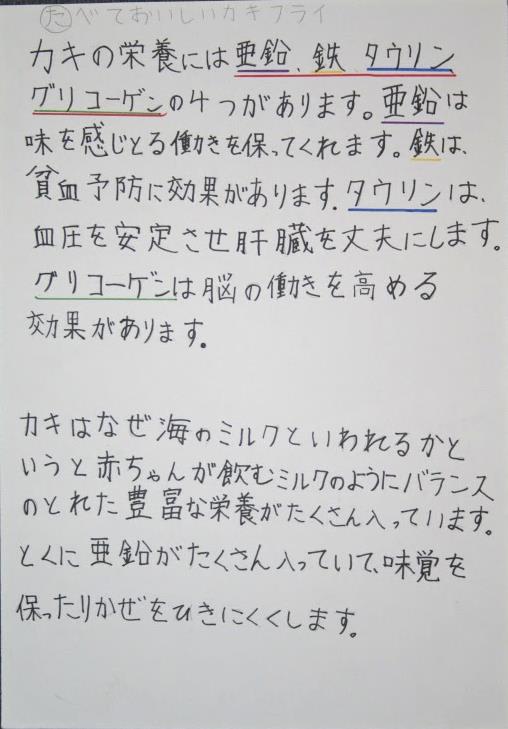

| たべておいしいカキフライ |

| 【説明】 |

カキの栄養には亜鉛、鉄、タウリン、グリコーゲンの4つがあります。亜鉛は味を感じとる働きを保ってくれます。鉄は貧血予防に効果があります。

タウリンは、血圧を安定させ肝臓を丈夫にします。グリコーゲンは脳の働きを高める効果があります。

カキはなぜ海のミルクといわれるかというと赤ちゃんが飲むミルクのようにバランスのとれた豊富な栄養がたくさん入っています。

とくに亜鉛がたくさん入っていて、味覚を保ったりかぜをひきにくくします。

|

|

|

|

|

|

| 【ち】 |

| ちと汗を流した東名の塩うまし |

| 【説明】 |

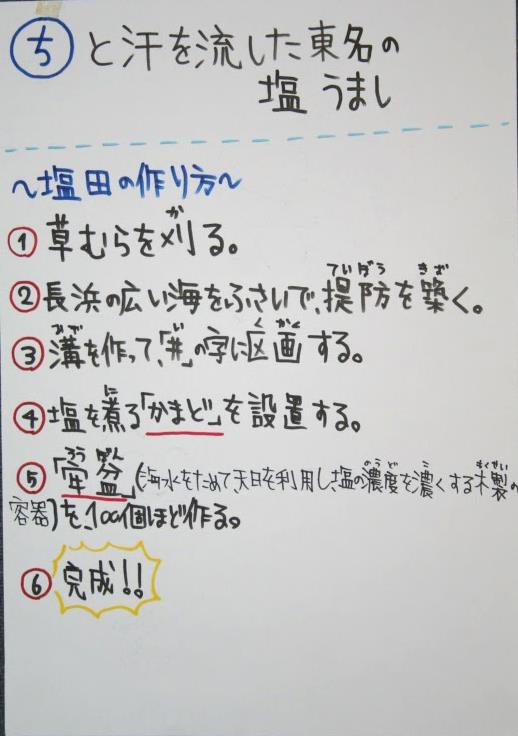

~塩田の作り方~

①草むらを刈る。

②長浜の広い海をふさいで堤防を築く。

③溝を作って「井」の字に区画する。

④塩を煮る「かまど」を設置する。

⑤「牢盆(ろうぼん)」(海水をためて、天日を利用し、塩の濃度を濃くする木製の容器)を100個ほど作る。

⑥完成!!

|

|

|

|

|

|

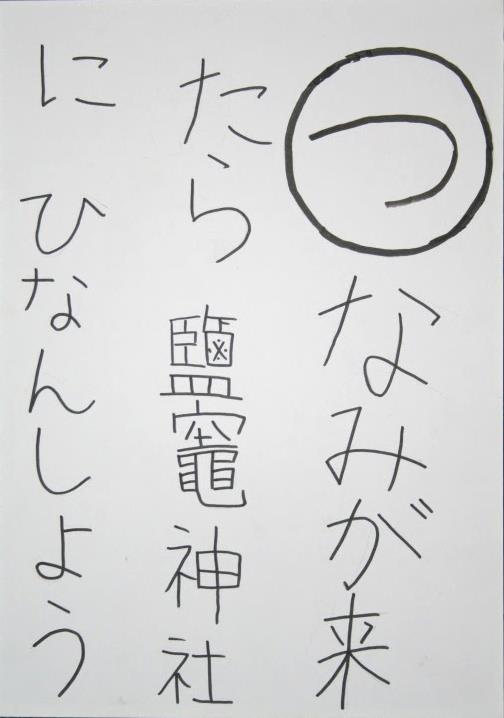

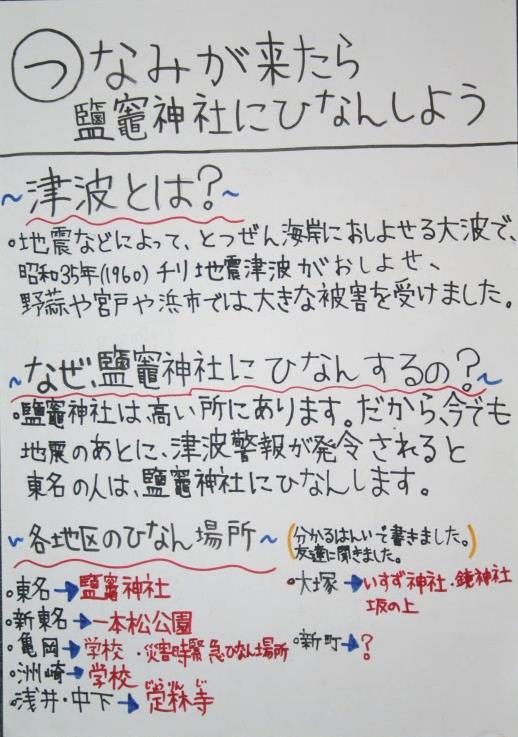

| 【つ】 |

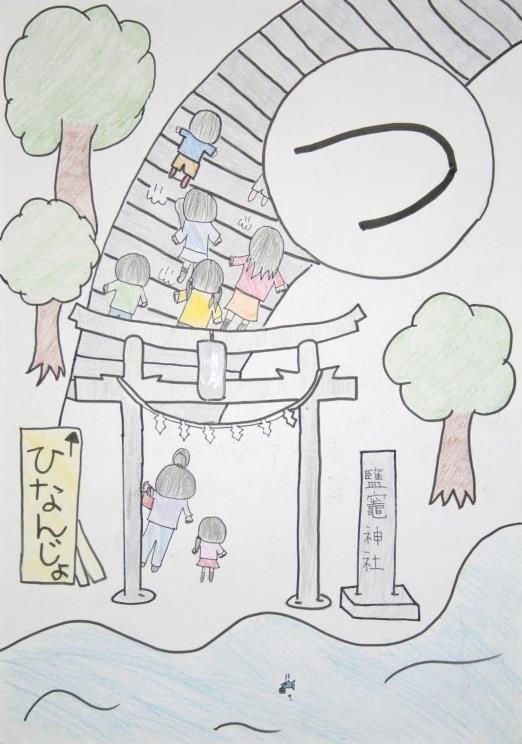

| つなみが来たら鹽竈神社にひなんしよう |

| 【説明】 |

<津波とは?>

地震などによって、とつぜん海岸におしよせる大波で、昭和35年(1960)チリ地震津波がおしよせ、野蒜や宮戸では大きな被害を受けました。

<なぜ、鹽竈神社にひなんするの?>

鹽竈神社は、高い所にあります。だから、今でも地震のあとに、津波警報が発令されると東名の人は、鹽竈神社にひなんします。

<各地区の避難場所>

東名→鹽竈神社/大塚→いすず神社・鏡神社坂の上/新東名→一本松公園/新町→?/洲崎→学校/亀岡→学校・災害時緊急ひなん場所/浅井・中下→定林寺

|

|

|

|

|

|

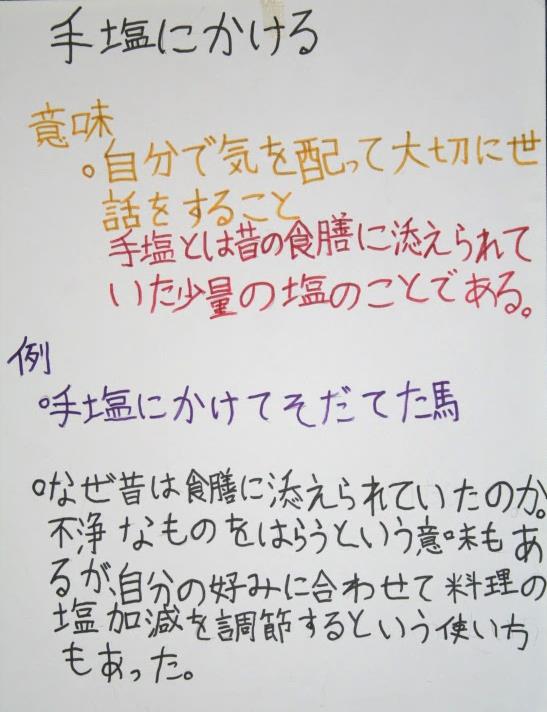

| 【て】 |

| てしおにかける |

| 【説明】 |

<意味>

自分で気を配って大切に世話をすること。手塩とは昔の食膳に添えられていた少量の塩のことである。

<例>手塩にかけてそだてた馬

○なぜ昔は食膳に添えられていたのか

不浄なものをはらうという意味もあるが、自分の好みに合わせて料理の塩加減を調節するという使い方もあった。

|

|

|

|

|

|

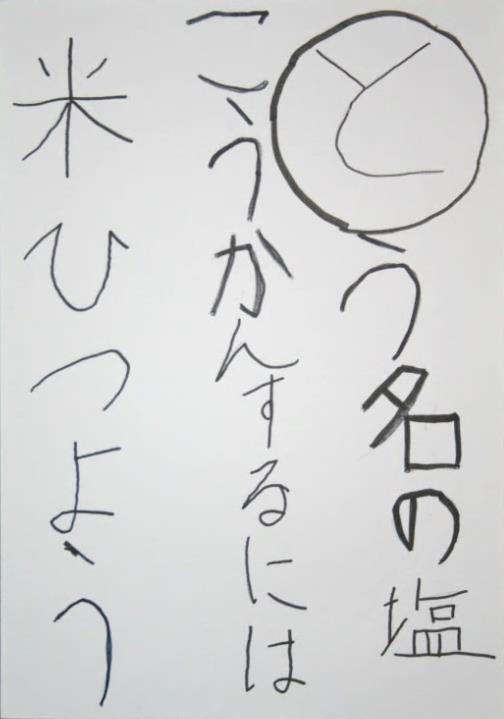

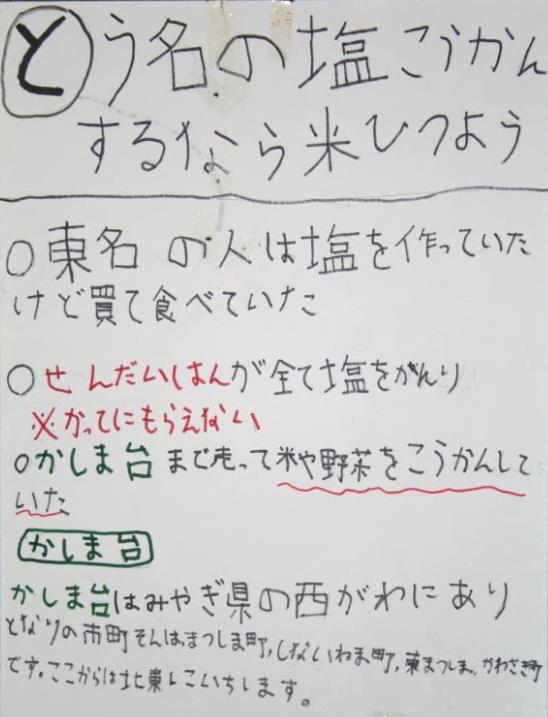

| 【と】 |

| とう名の塩こうかんするには米ひつよう |

| 【説明】 |

○東名の人は塩を作っていたけど買って食べていた

○せんだいはんが全て塩をかんり

※かってにもらえない

○かしま台まで売って米や野菜をこうかんしていた

<かしま台>

かしま台はみやぎ県の西がわにあり、となりの市町そんはまつしま町、しないぬま町、東まつしま、かわさき町です。ここからは北東にいちします。

|

|